| Il mare visto dal SAR Nell’ultimo quarto di secolo la meteorologia e l’oceanografia si

sono avvalse di dati di telerilevamento a microonde da aerei e da satelliti. Come è noto

la fortuna dell'impiego del Radar ad Apertura Sintetica (SAR) è dovuta alla possibilità

di operare di giorno e di notte e in ogni condizione meteorologica con elevata risoluzione

spaziale. Il Mar Mediterraneo, circondato da isole e coste frastagliate, ha potuto

avvantaggiarsi di tale tecnica, in particolare per l'osservazione dei fenomeni marini e

atmosferici a piccola scala (< 10 km) e per la rivelazione e quantificazione di

inquinanti di superficie.

Poiché il SAR invia un fascio radar con angolo di incidenza

obliqua, si ha segnale di ritorno solo quando la superficie marina è ricca di onde

gravito-capillari (lunghezze d'onda centimetriche) prodotte dal vento, che danno una

retrodiffusione dell’energia sufficiente per produrre immagini.

L’uso del SAR è particolarmente

utile:

- per osservare e misurare l'ondosità e in generale i fenomeni

marini che influenzano la rugosità superficiale del mare (correnti, vortici, onde

interne, ecc.);

- per visualizzare le caratteristiche spaziali dello strato limite

dell'atmosfera sulla superficie del mare;

- per l'estrazione del campo di vento sul mare ad alta risoluzione

spaziale;

- per la rivelazione di versamenti dolosi o accidentali di petrolio

greggio in acqua.

Data la complessità dei fenomeni che accadono sulla

superficie del mare, la maggior parte di natura impulsiva ed intermittente, siamo ancora

lontani dalla completa comprensione dei fenomeni connessi all'interazione aria-mare.

Quindi l'utilizzo oggi possibile delle immagini del SAR sul mare non può essere separato

dalla conoscenza dei meccanismi che influenzano le immagini stesse. Occorre destinare

ancora risorse alla ricerca scientifica su questo settore.

Il nostro progetto

Il presente progetto è composto di due aspetti separati ma

complementari.

- ricerca di base sui meccanismi fisici che influenzano

l’eco radar

- applicazione delle immagini SAR a problemi meteorologici ed

oceanografici quali:

- meteorologia costiera (studio degli effetti orografici sul vento);

- fenomeni atmosferici di trasporto verticale turbolento o

convettivo;

- studio delle proprietà direzionali del moto ondoso.

- inquinamento.

Per raggiungere gli scopi sopra elencati è necessario compiere

un esperimento in mare aperto durante la missione SRTM.

Piattaforma petrolifera dell'AGIP

"Barbara C" posizionata su un fondale

di circa 100 m.nell'Adriatico centrale al largo di Ancona

L’esperimento di interazione aria-mare-onde e.m. sarà

effettuato a bordo della piattaforma dell’AGIP "Barbara C" nel mare

Adriatico, ove saranno installati radar scattereometrici operanti alle bande S, L, C e Ku,

anemometri triassiali ultrasonici e Sodar Doppler phased array.

Scatterometro coerente, impulsivo operante

in banda L, S e C mod. ITS-600,

appositamente progettato per misure

del backscattering sul mare |

Scatterometro coerente, impulsivo operante

in banda Ku mod. ITS-800,

appositamente progettato per misure

del backscattering sul mare |

Durante la missione dello Shuttle, saranno

contemporaneamente misurati il backscatter radar da satellite e da piattaforma, la direzione

del vento, lo stress del vento e le temperature del mare e dell’aria.I dati ottenuti

forniranno serie temporali di eco radar, di frequenza Doppler del radar, di vento, di wind

stress e di flussi di calore. Dalla frequenza Doppler del radar si otterranno gli spettri

di frequenza delle onde che saranno confrontati con quelli ottenuti dalle immagini del

SAR. Saranno, inoltre, raccolti le proprietà direzionali del moto ondoso al largo di

Lampedusa per studiare le proprietà delle funzioni di trasferimento che modulano l'eco

radar del SAR in funzione della polarizzazione e della frequenza.

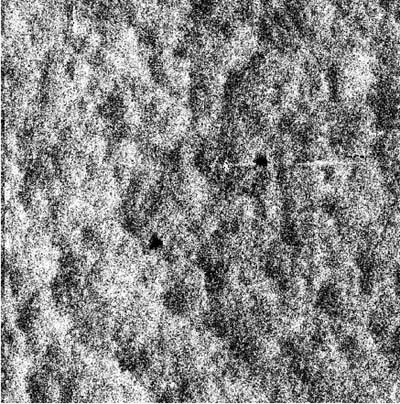

Dettaglio

di immagine SAR in banda C.

Si tratta di 1024 x 1024 byte con interpixel di circa 4.3 m.

L'intensità di bianco è proporzionale alla "Radar Cross Section".

Al centro è ripresa la piattaforma Acqua Alta (zona chiara);

le due macchie scure sono slick artificiali (versamento di due litri di alcool

oleico).

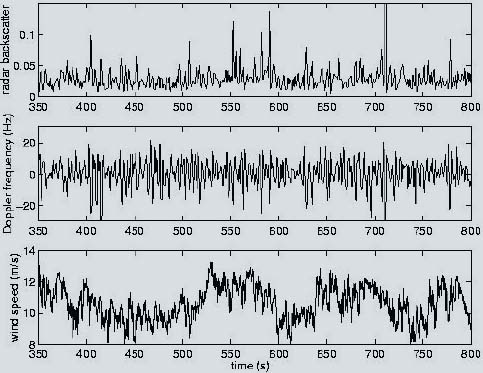

Esempio di serie temporali ottenute da

misure da piattaforma

In alto: serie temporale di radar backscattering in banda C.

In mezzo: frequenza Doppler radar.

In basso: velocità del vento. (ISDGM-CNR)

Secondo le condizioni ambientali che si verificheranno durante

l’esperimento, si studieranno le seguenti tematiche

- struttura spaziale dei sistemi atmosferici convettivi sul mare

(risoluzione > 25m);

- struttura spaziale del wind stress in qualsiasi regime di vento

(risoluzione > 25 m);

- proprietà spaziali del vento derivate da misurazioni SAR con

circa 1 km di risoluzione: il campo di vorticità atmosferico e i campi di velocità

verticale atmosferica (Ekman pumping);

- validazione di modelli elettromagnetici e statistici atti a

descrivere l’eco radar della superficie del mare;

- influenza dell’età dell’onda sul wind stress e

sull’eco radar, in acque più o meno profonde;

- ricostruzione dello spettro bidimensionale del mare tramite dati

SAR utilizzando tecniche di inversione implementate dai nostri teams di ricerca.

In relazione a quest'ultimo punto si è interessati al problema

del "retrieval" di spettri di onde mediante il metodo dei cross-spectra

applicato alle immagini in banda X. La differente lunghezza d'onda utilizzata per

l'acquisizione dell'immagine e la differente geometria di acquisizione del sensore sono,

infatti, parametri da tenere in considerazione quando si analizza un'immagine SAR. È

dunque importante capire come il metodo dei cross-spectra è legato a questi parametri e

come i parametri ambientali, primi fra tutti la velocità e la direzione del vento,

influenzano la risposta radar.

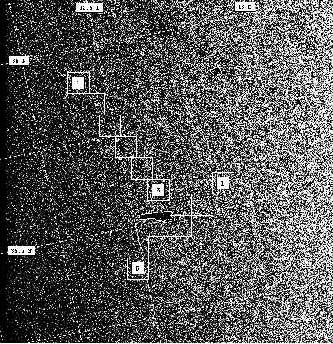

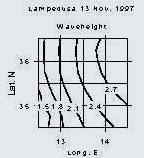

Figura 1: Immagine SAR ERS-2 acquisita il 13 novembre 1997

sul canale di Sicilia su un'area attorno all'isola di Lampedusa. Dall'immagine sono state

selezionate due sequenze di finestre da utilizzarsi per le successive elaborazioni.

|

In previsione della missione SRTM, è stata messa

a punto una procedura per effettuare un confronto fra i risultati ottenuti con un metodo

classico di inversione (Hasselmann & Hasselmann) e quelli ottenuti con il metodo dei

cross-spectra.

Figura 2: Altezza dell'onda per un'area di

2x2 gradi attorno all'isola di Lampedusa. Questo dataset, ricavato dall'ECMWF come output

di un modello d'onda (WAM), è il primo dei tre parametri utilizzati per la procedura di

inversione. |

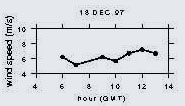

Figura 3: Andamento della velocità del vento

il 13 novembre 1997 (la direzione rimase pressochè costante compresa in un intervallo fra

300° e 310°). I dati sono forniti dal Servizio Meteorologico dell'Aeronautica e

costituiscono il secondo parametro di input per la procedura di inversione.

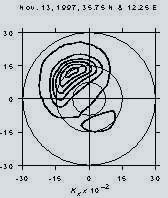

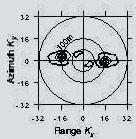

Tale procedura utilizza, come dati di input, dataset

dei tipi riportati in figura 2, 3 e 4 e, testata sull'immagine in figura 1, ha permesso di

ottenere risultati (figura 5a, 5b, 5c) che mostrano un buon accordo tra il risultato

ottenuto con il metodo di HH, che necessita di un "first-guess spectrum" per

l'inizializzazione, e quello ottenuto con il metodo dei cross-spectra che, viceversa, non

necessita di alcuna informazione supplementare. In entrambi i casi risulta che,

contrariamente allo spettro WAM, l'energia del picco è tale da mascherare la

distribuzione del sistema di vento. Questo potrebbe essere dovuto ad un diverso valore,

rispetto a quello teorico, da attribuire alla funzione di trasferimento RAR in relazione

alla velocità del vento. Lo studio della relazione tra MTF RAR e velocità e direzione

del vento sarà uno degli obiettivi da perseguire con i dati rilevati in situ. Infine, si

può notare che il sistema di swell non è presente nello spettro del mare recuperato. Il

motivo potrebbe essere dovuto al fatto che l'altezza significativa (circa 0.4 m nello

spettro WAM) risulta troppo bassa e quindi non rilevabile dal SAR a bordo dell'ERS2. |

Figura 4: Spettro delle onde per il nodo a

35.75 N e 12.5 E (leggermente a ovest dell'isola di Lampedusa) che include sia un sistema

di wind sea, sia uno di swell che si muove in direzione SW. Questo dataset, ricavato

dall'ECMWF come output di un modello d'onda (WAM), è utilizzato come terzo parametro di

input per la procedura di inversione. |

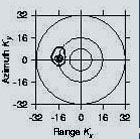

Figura 5a: Spettro SAR osservato. |

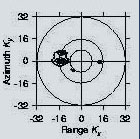

Figura 5b: Spettro ottenuto con il metodo di

inversione di HH. |

Figura 5c: Spettro ottenuto con il metodo dei

cross-spectra. |

E' inoltre prevista un'attività mirata alla

verifica di modelli per la descrizione dello scattering elettromagnetico dalla superficie

marina. A tal fine risultano di fondamentale importanza i dati di verita' in situ,

acquisiti contemporaneamente ai dati SAR. I modelli elettromagnetici verranno utilizzati

per la messa a punto, la verifica e l'interpretazione dei risultati ottenuti mediante

algoritmi di inversione, per il recupero dello spettro marino da quello dell'immagine SAR.

E' prevista la raccolta di dati satellitari utili a

caratterizzare lo stato dell'atmosfera, con particolare riferimento alla temperatura, al

contenuto di vapor d'acqua e acqua liquida, alla presenza e alle caratteristiche dei

sistemi nuvolosi ed, eventualmente, all'intensità di precipitazione alla superficie. Si

prenderanno in considerazione i dati Meteosat (radiometro visibile e infrarosso,

risoluzione circa 2 km), DMSP-SSM/I (radiometro a microonde a 7 canali nell'intervallo

19-85 GHz, risoluzione di circa 15 chilometri alla frequenza di 85 GHz), DMSP-SSM/T

(radiometro a microonde operante nella banda dell'ossigeno). E' prevista l'analisi dei

dati dei radiometri per la generazione di prodotti sullo stato dell'atmosfera utilizzando

i dati a mare (vento, temperatura della superficie, onde) per la modellizzazione

dell'effetto della superficie sul segnale radiometrico.

Bibliografia |